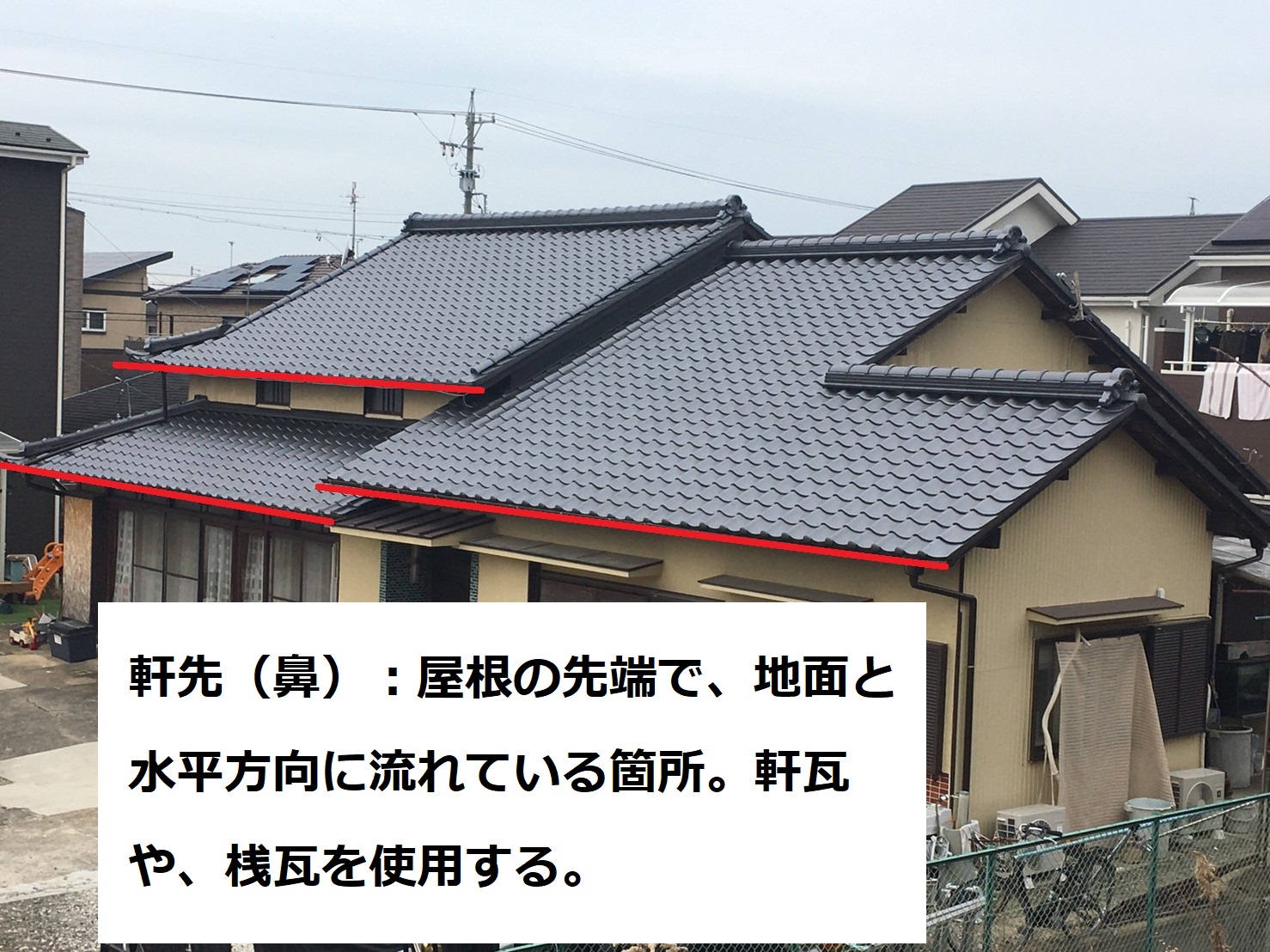

【瓦の種類】軒瓦とは?【軒先・万十瓦】

この軒先に使用する瓦を軒瓦や、万十瓦、唐草と呼んだりします。

軒瓦は和瓦の場合に様々な種類の瓦が見られ、地域やお家によって全く違う表情を醸し出します。

やはり、屋根を見上げた時に一番最初に目に入る位置にある瓦なので、こだわった意匠や遊びを作り出す箇所だったのでしょう。

万十瓦はもともと軒瓦のとある種類の形状を指す言葉でした。

愛知県では軒先に万十瓦を使用するのが一般的だったので、次第に軒瓦自体を呼称する言葉になったのです。

また、唐草も同様に、軒瓦に入れる模様のことを指して呼んでいました。

もともと、万十や唐草という呼称の方が一般的だったのですが、次第にそれらを総称して軒瓦と呼ばれるようになりました。

というのも、特に最近開発された平板瓦などでは、軒先に万十や唐草のない瓦が多かったことや、

平板瓦などでは、屋根面を葺く瓦をそのまま軒先にも施工できるので、特に区別すること自体違和感があります。

そういった歴史もあり、軒瓦、万十瓦、唐草など、いまでも業者さんや職人さんひとりひとりで呼び方が違い、幅があります。

少し混乱してしまいますが、概ね、3つとも同じ軒先の瓦を指していると考えてもいいでしょう。

ここではさらに、軒瓦の形状と種類をいくつか紹介します。

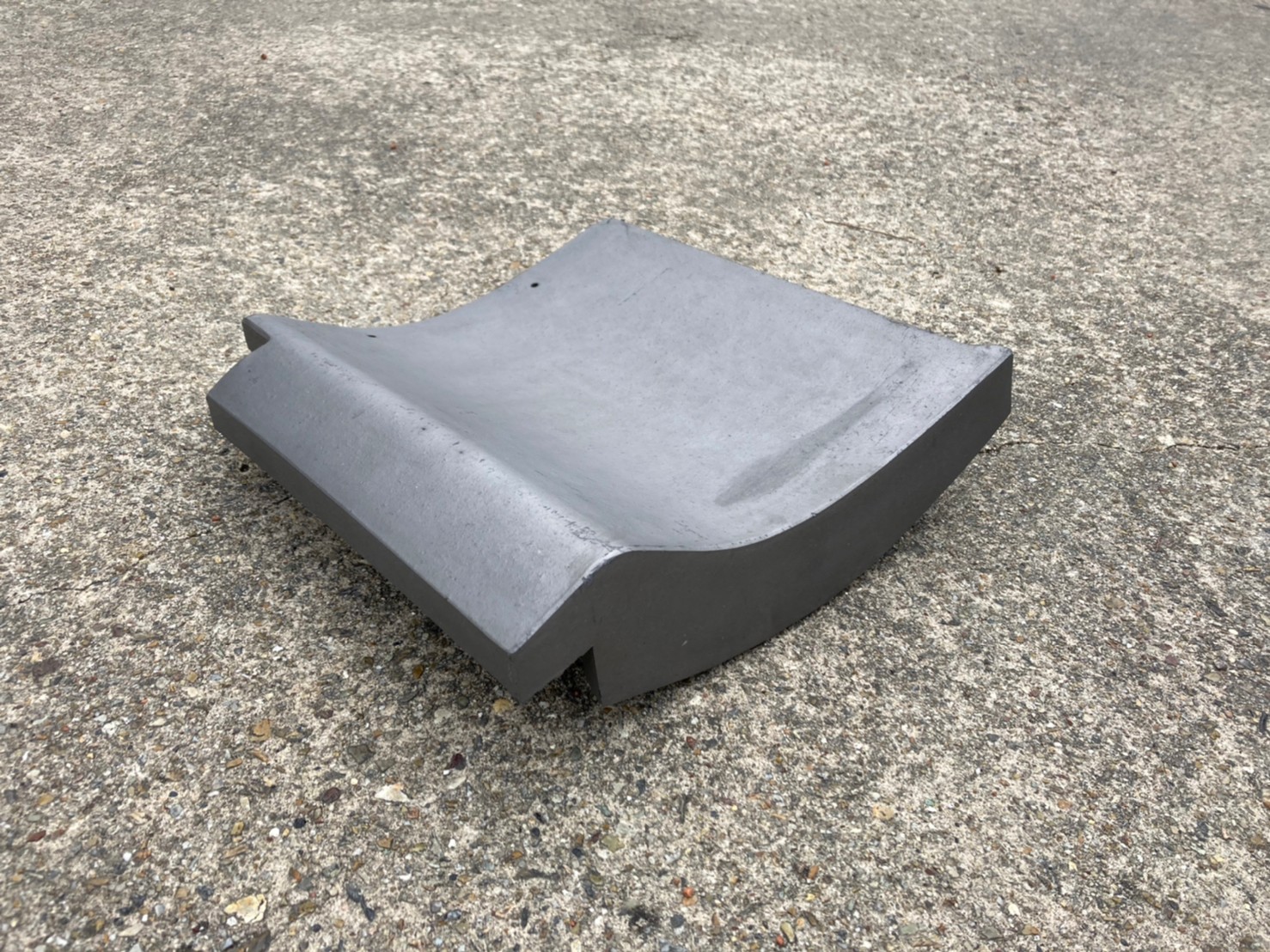

万十瓦

正面から見た時に左側に小巴(こどもえ)と呼ばれる形状が作られている瓦です。

並べると、豪華な見た目になって、人気があります。

石持(こくもち)軒瓦

写真は、石持(こくもち)軒瓦と呼ばれる瓦です。

小巴の表面が平坦になっており、完全に切り落とされています。

万十軒瓦に比べて幾分か荘厳な雰囲気になりますが、一般住宅などでは見かけられない珍しい瓦です。

巴紋唐草(ともえもんからくさ)軒瓦

巴紋唐草軒瓦です。一般に、唐草と呼ばれる瓦のもともとの種類です。

小巴部分に巴の紋が入れられ、剣と呼ばれる瓦の波部分の正面に唐草模様が入れられています。

巴紋と唐草どちらか一方の場合もありますが、両方入っているケースの方が多いです。

社寺仏閣などによく見られ、格式高い建築物に使用される瓦です。

意匠性も高く、一般住宅で使用すれば、お家の表情をぐっと品のよいものにしてくれます。

垂れ剣万十(たれけんまんじゅう)軒瓦

垂れ剣万十軒瓦です。

瓦の正面の波部分が、少し下側に垂れている万十瓦です。

この波部分の形状が軒瓦を非常に多くの種類に分けますが、今回は省略します。

鎌軒(かまのき)瓦

軒瓦にどんな瓦を使用するかは、かなり地域性が出る箇所です。

特に関西地方では、この鎌軒瓦がよく使用されています。

関西、とくに京都では、お家の建築に数寄屋風と呼ばれる独特の雰囲気のある建築様式が盛んでした。

茶室風の、素朴で柔らかな風合いを出すために、瓦の形状にもこだわっています。

数寄屋風のお家では、軒以外にも様々な箇所で独特の形状をした瓦が使用されます。

鎌軒瓦もその一種なのです。

最後に

いかがだったでしょうか?

瓦には、部位や形状によって数百にも及ぼうかというほど豊富な種類があります。

混乱してしまいがちな話なので、この記事が参考になれば幸いです。

他にも瓦のことで気になることがある方は、ぜひお問い合わせください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。